L’Île-de-France, et plus particulièrement Paris, présente un contexte urbain parmi les plus denses au monde, transformant chaque projet de construction en véritable défi logistique. Dans cette région où l’espace est une denrée rare et précieuse, les professionnels du BTP doivent faire preuve d’une ingéniosité remarquable pour mener à bien leurs opérations. Les contraintes spatiales s’imposent comme une problématique centrale, influençant l’ensemble des décisions techniques, organisationnelles et financières des projets. Le maillage serré des infrastructures existantes, la densité de population et la valeur patrimoniale des bâtiments créent un environnement particulièrement exigeant pour les conducteurs de travaux et les entreprises du secteur.

Face à ces défis, le secteur de la construction en Île-de-France a dû développer des approches spécifiques et innovantes pour optimiser l’utilisation de l’espace disponible. De nouvelles méthodologies de travail émergent, associées à des technologies de pointe et des réglementations adaptées. Ces solutions permettent non seulement de répondre aux exigences techniques des projets mais aussi de minimiser les perturbations pour les riverains et usagers de la ville, tout en respectant des calendriers souvent très serrés.

Les défis d’espace dans les zones urbaines franciliennes

L’Île-de-France concentre sur un territoire relativement restreint une densité exceptionnelle d’activités humaines et économiques. Cette configuration crée un environnement particulièrement complexe pour l’organisation et l’exécution des chantiers en Île-de-France. Les contraintes spatiales ne sont pas seulement une question de mètres carrés disponibles, mais englobent également des considérations de circulation, d’accessibilité et de cohabitation avec les activités quotidiennes d’une métropole en perpétuel mouvement.

La densité urbaine parisienne : un facteur limitant majeur

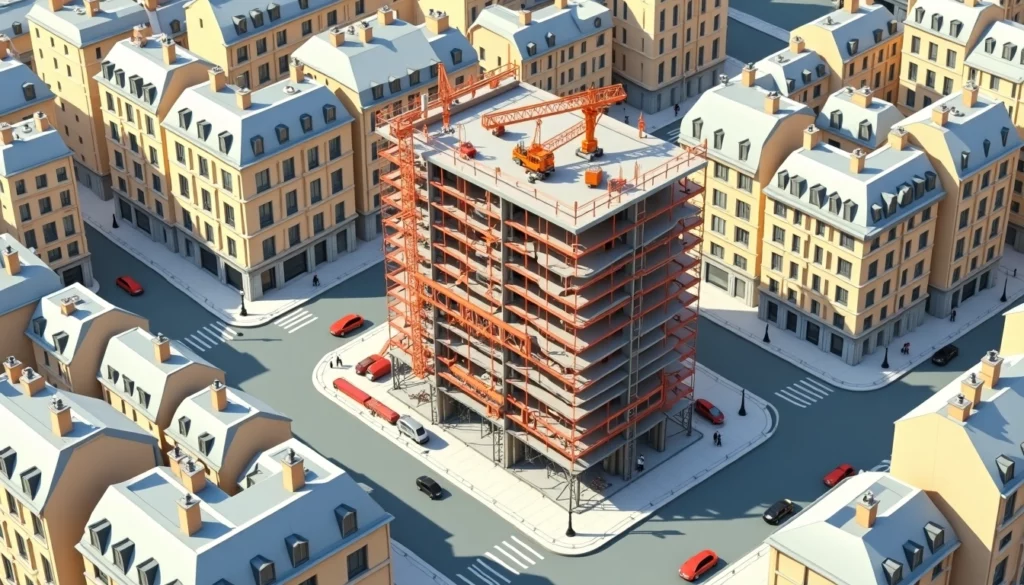

Avec plus de 20 000 habitants au kilomètre carré dans certains arrondissements, Paris figure parmi les villes les plus densément peuplées d’Europe. Cette densité se traduit par un tissu urbain extrêmement compact où chaque mètre carré est précieux. Les chantiers doivent souvent s’insérer dans des espaces exigus, entourés d’immeubles habités et de commerces en activité. La rareté de l’espace disponible pour les installations de chantier représente un casse-tête logistique pour les entreprises qui doivent prévoir des bases vie fonctionnelles, des zones de stockage suffisantes et des aires de manœuvre pour les engins.

Cette densité impose également des contraintes en termes d’évacuation des déblais et d’approvisionnement des matériaux. Les voies d’accès étroites, souvent congestionnées, limitent considérablement les possibilités de livraison et compliquent la gestion des flux logistiques. Les conducteurs de travaux doivent élaborer des plans de circulation spécifiques, tenant compte des capacités réduites d’accueil des véhicules lourds dans le tissu urbain dense.

Par ailleurs, la proximité immédiate des bâtiments voisins implique une vigilance accrue concernant les risques de désordre sur le bâti existant. Les techniques de construction doivent être adaptées pour limiter les vibrations et les tassements différentiels, ce qui peut nécessiter l’emploi de méthodes plus sophistiquées et donc plus coûteuses, comme les parois moulées ou les micropieux.

L’impact des infrastructures existantes sur l’organisation des chantiers en Île-de-France

Le sous-sol parisien est un véritable labyrinthe constitué de réseaux divers (eau, gaz, électricité, télécommunications), d’ouvrages souterrains (métro, parkings, caves), et de vestiges archéologiques. Cette complexité souterraine contraint fortement l’implantation des chantiers et le choix des techniques constructives. Avant même le début des travaux, d’importantes investigations sont nécessaires pour cartographier précisément ces infrastructures et éviter les interférences potentiellement dangereuses ou coûteuses.

Les réseaux enterrés, parfois anciens et mal documentés, peuvent engendrer des surprises lors des phases de terrassement, nécessitant des adaptations en temps réel du planning et des méthodes. La coordination avec les concessionnaires de réseaux devient alors un aspect critique de la gestion de projet. Les déviations de réseaux, souvent inévitables pour les grands projets, doivent être planifiées longtemps à l’avance et peuvent représenter une part significative du budget global, comme c’est le cas pour l’impact des grands chantiers à Paris sur l’assainissement .

En surface, les infrastructures de transport (routes, voies ferrées, ponts) constituent également des contraintes majeures pour l’organisation spatiale des chantiers. Les interventions sur ces infrastructures ou à proximité immédiate doivent souvent être réalisées sans interrompre leur fonctionnement, ce qui limite considérablement les emprises disponibles et impose des phasages complexes.

La gestion d’un chantier en milieu urbain dense s’apparente à une partie d’échecs en trois dimensions où chaque mouvement doit être anticipé et coordonné avec l’ensemble des acteurs du territoire.

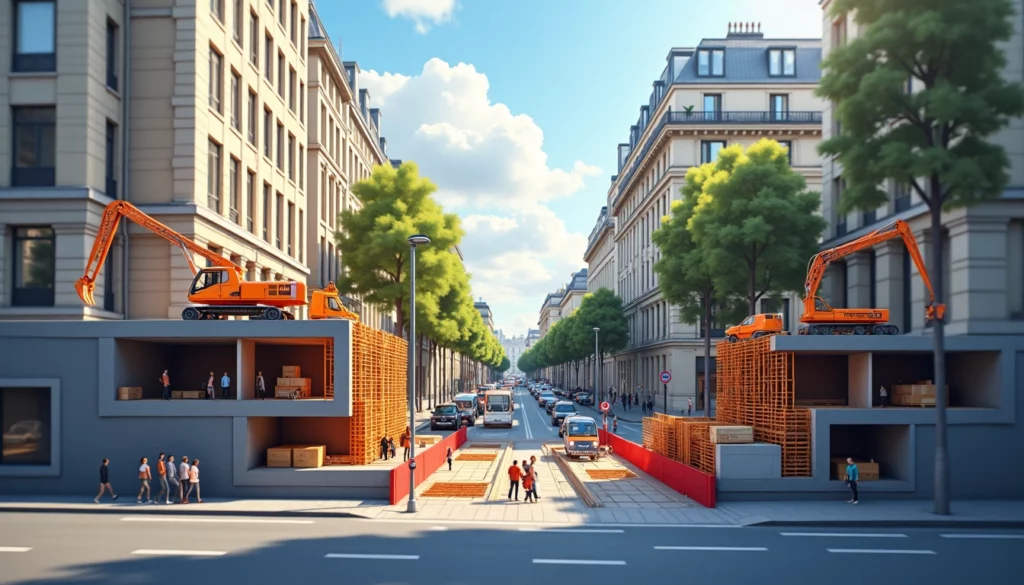

La cohabitation complexe entre chantiers et flux urbains quotidiens

Un des défis majeurs des chantiers franciliens réside dans leur nécessaire cohabitation avec les activités urbaines quotidiennes. Dans une région où plus de 12 millions de déplacements sont effectués chaque jour, l’impact des travaux sur la mobilité urbaine doit être minimisé. Les emprises de chantier doivent être optimisées pour préserver au maximum les espaces de circulation, tout en garantissant la sécurité des travailleurs et des passants.

Cette cohabitation impose souvent des contraintes horaires strictes, limitant certaines opérations bruyantes ou particulièrement perturbatrices à des créneaux spécifiques. Les travaux de nuit ou de week-end deviennent une solution courante, mais engendrent des surcoûts significatifs et des complexités organisationnelles supplémentaires, notamment en termes de ressources humaines et de logistique.

Par ailleurs, les chantiers doivent s’adapter à la vie des quartiers et aux événements ponctuels (marchés, manifestations culturelles, périodes de forte affluence commerciale) qui peuvent nécessiter des adaptations temporaires des emprises ou des modifications du planning. Cette flexibilité opérationnelle devient un atout concurrentiel majeur pour les entreprises du BTP intervenant en milieu urbain dense.

Gestion des livraisons en milieu contraint

L’acheminement des matériaux et équipements vers les chantiers urbains représente un défi logistique considérable. Les restrictions de circulation pour les poids lourds, les limitations d’accès dans certaines zones et les difficultés de stationnement à proximité immédiate des sites contraignent fortement l’organisation des livraisons.

Face à ces contraintes, de nouvelles approches logistiques se développent, comme la création de plateformes de consolidation en périphérie des zones denses. Ces plateformes permettent de regrouper les matériaux provenant de différents fournisseurs, puis de les acheminer vers les chantiers en optimisant les rotations et en utilisant des véhicules plus adaptés au contexte urbain (plus petits, moins polluants).

La planification fine des livraisons devient également cruciale, avec des créneaux horaires précis attribués à chaque fournisseur et des zones de déchargement temporaires soigneusement définies. Les outils numériques de gestion logistique facilitent cette coordination, permettant un suivi en temps réel des flux et des ajustements rapides en cas d’imprévus.

Maintien de l’accessibilité aux commerces et services

Les chantiers en milieu urbain dense impactent directement l’activité économique locale, notamment les commerces qui dépendent de leur visibilité et de leur accessibilité. Maintenir des conditions d’accès satisfaisantes pour les clients et les livraisons constitue un enjeu majeur, souvent encadré par des exigences spécifiques des collectivités locales.

Les solutions mises en œuvre comprennent généralement la mise en place de cheminements piétons sécurisés et clairement signalés, le maintien d’un nombre minimal de places de stationnement à proximité, et parfois l’installation de structures temporaires (passerelles, rampes) pour faciliter l’accès aux établissements. La signalétique joue également un rôle crucial pour indiquer aux clients potentiels que les commerces restent ouverts malgré les travaux.

Dans certains cas, des mesures compensatoires peuvent être négociées avec les commerçants impactés, comme des réductions temporaires de loyer, des indemnisations directes ou des actions de communication spécifiques pour maintenir l’attractivité de la zone pendant la durée des travaux.

Solutions techniques pour optimiser l’espace sur les chantiers en Île-de-France

Face aux contraintes spatiales particulièrement marquées en Île-de-France, les professionnels du secteur ont développé un arsenal de solutions techniques innovantes. Ces approches visent à maximiser l’efficacité de chaque mètre carré disponible tout en réduisant les nuisances pour l’environnement urbain. L’optimisation spatiale devient ainsi un facteur déterminant de la performance globale des projets de construction.

Les innovations en matière de bases vie compactes

Les bases vie traditionnelles, consommatrices d’espace, ont connu une évolution significative ces dernières années pour s’adapter aux contraintes urbaines. De nouveaux concepts modulaires et empilables permettent désormais de créer des installations complètes sur des emprises au sol considérablement réduites.

Les modules préfabriqués multifonctions intègrent dans un volume compact l’ensemble des services nécessaires aux équipes : vestiaires, sanitaires, réfectoire, bureaux et salles de réunion. Leur conception optimisée permet de réduire jusqu’à 40% l’emprise au sol par rapport aux installations conventionnelles, tout en améliorant le confort et les conditions de travail.

L’empilement vertical des modules, jusqu’à trois ou quatre niveaux, est devenu une pratique courante sur les chantiers en Île-de-France disposant d’un espace limité. Cette configuration permet de libérer de précieux mètres carrés au sol pour les zones de stockage ou de circulation. Les systèmes d’accès (escaliers, monte-charges) sont conçus pour minimiser leur propre emprise tout en garantissant la sécurité et la fluidité des déplacements du personnel.

Certaines innovations récentes incluent des bases vie à géométrie variable, capables d’évoluer au fil des phases du chantier pour s’adapter aux besoins fluctuants en termes d’effectifs et de fonctionnalités. Cette flexibilité spatiale permet d’optimiser continuellement l’utilisation de l’espace disponible.

Gestion verticale des matériaux et équipements

L’exploitation de la dimension verticale représente une stratégie fondamentale pour compenser les limitations d’emprise au sol. Les techniques de stockage et de manutention ont ainsi évolué pour exploiter au maximum la hauteur disponible sur les chantiers urbains.

Les systèmes de rangement industriels adaptés au contexte du BTP permettent d’organiser les matériaux en hauteur, avec des rayonnages spécifiquement conçus pour résister aux conditions extérieures et aux charges importantes. Ces installations sont généralement modulaires et reconfigurables pour s’adapter à l’évolution des besoins du chantier.

Les équipements de levage jouent également un rôle crucial dans cette stratégie verticale. Le positionnement judicieux des grues, monte-charges et ascenseurs de chantier permet d’optimiser les flux de matériaux tout en limitant l’encombrement au sol. Les technologies récentes offrent des performances accrues en termes de hauteur de levage et de capacité de charge, tout en réduisant l’emprise nécessaire pour leur installation.

Les systèmes de stockage temporaires adaptés aux petites surfaces

Sur les chantiers particulièrement contraints, où chaque mètre carré compte, des solutions de stockage ultra-compactes ont vu le jour. Les conteneurs adaptables, équipés de systèmes d’étagères coulissantes ou pivotantes, permettent de multiplier la capacité de stockage sans augmenter l’emprise au sol.

Le concept de « stockage juste-à-temps » s’est également développé, minimisant les volumes stockés sur site grâce à une coordination précise avec les fournisseurs. Cette approche nécessite une planification rigoureuse des approvisionnements et une communication constante avec la chaîne logistique, mais permet de réduire considérablement les besoins d’espace de stockage.

Pour les matériaux à forte valeur ajoutée ou sensibles aux intempéries, des solutions de stockage sécurisées et compactes ont été développées, intégrant parfois des systèmes automatisés de gestion des stocks. Ces installations permettent non seulement d’économiser de l’espace mais aussi de réduire les pertes et dégradations de matériaux, contribuant ainsi à l’efficience globale du chantier.

Les grues à faible encombrement adaptées au milieu urbain dense

Les grues traditionnelles, avec leurs importantes emprises au sol et leurs rayons de giration étendus, sont souvent inadaptées aux contraintes spatiales des chantiers urbains. L’industrie a donc développé des modèles spécifiquement conçus pour ces environnements contraints.

Les mini-grues compactes, parfois montées sur chenilles pour faciliter leur déplacement sur le chantier, offrent des capacités de levage respectables tout en nécessitant une emprise minimale. Leur polyvalence et leur maniabilité en font des outils précieux pour les interventions dans des espaces restreints.

Les grues à montage rapide et à flèche relevable représentent également une innovation majeure pour les chantiers urbains. Leur conception permet de limiter l’encombrement au sol et de réduire les contraintes de survol des propriétés voisines, un aspect particulièrement sensible en milieu dense. Certains modèles peuvent même être installés sur des emprises de quelques mètres carrés seulement, rendant possible leur utilisation dans des configurations extrêmement contraintes.

Les grues automotrices télescopiques constituent une alternative intéressante pour les interventions ponctuelles, éliminant le besoin d’une installation permanente sur le chantier. Leur mobilité permet de les dé ployer rapidement sur différentes zones du chantier, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace disponible.

Planification spatio-temporelle des interventions

La gestion optimale de l’espace passe nécessairement par une planification rigoureuse des interventions dans le temps. Les outils de planification 4D, intégrant la dimension temporelle à la modélisation spatiale, permettent d’anticiper et de résoudre les conflits d’occupation de l’espace avant même le démarrage des travaux.

Cette approche spatio-temporelle permet d’identifier les périodes critiques où plusieurs corps d’état doivent intervenir simultanément, et de proposer des solutions d’organisation adaptées. Les zones de travail sont ainsi définies avec précision pour chaque intervenant, avec des rotations planifiées permettant d’optimiser l’utilisation de l’espace disponible.

Recours aux préfabrications pour réduire l’emprise au sol

La préfabrication s’impose comme une solution majeure pour réduire les besoins d’espace sur les chantiers urbains. En déportant la production d’éléments constructifs vers des sites industriels, on limite considérablement les zones de stockage et de fabrication nécessaires sur le chantier.

Les éléments préfabriqués, livrés selon un planning précis, peuvent être directement mis en œuvre à leur arrivée sur site, selon une logique de « flux tendu ». Cette approche réduit non seulement l’emprise nécessaire mais accélère également le rythme d’avancement des travaux.

Cadre réglementaire et autorisations spécifiques

L’occupation de l’espace public pour les chantiers en Île-de-France est strictement encadrée par un ensemble de règles et procédures administratives. Cette réglementation vise à concilier les impératifs des travaux avec les besoins des usagers de la ville.

Les permis d’occupation temporaire du domaine public

Tout chantier nécessitant une occupation du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Ces permis, délivrés par les services municipaux, définissent précisément les zones pouvant être utilisées, les durées d’occupation autorisées et les conditions spécifiques à respecter.

Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées de plans détaillés montrant l’emprise exacte sollicitée, les dispositifs de protection et de signalisation prévus, ainsi que les mesures envisagées pour maintenir les circulations piétonnes et automobiles.

Réglementation parisienne sur les emprises de chantier

La ville de Paris a développé un cadre réglementaire particulièrement strict concernant les emprises de chantier. Des règles précises définissent les largeurs minimales à maintenir pour les circulations piétonnes, les distances de sécurité à respecter par rapport aux façades et aux réseaux, ainsi que les hauteurs maximales des installations.

Contraintes horaires imposées par les municipalités franciliennes

Les horaires de travail sur les chantiers sont strictement réglementés pour limiter les nuisances sonores. La plupart des municipalités franciliennes imposent des créneaux spécifiques pour les travaux bruyants, généralement entre 8h et 18h en semaine. Les interventions en dehors de ces horaires nécessitent des autorisations exceptionnelles.