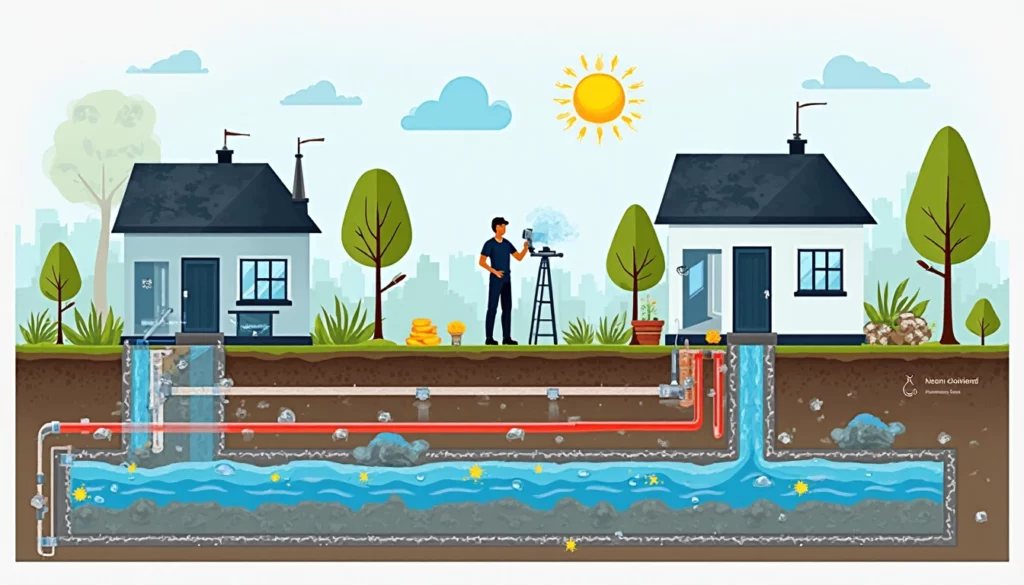

Le diagnostic assainissement constitue une étape fondamentale dans l’évaluation de la conformité des installations d’évacuation et de traitement des eaux usées d’un bien immobilier. Qu’il s’agisse d’un système raccordé au réseau public ou d’une installation autonome, ce contrôle technique permet d’identifier d’éventuelles non-conformités et de garantir le bon fonctionnement du dispositif. En France, ce diagnostic est encadré par une réglementation stricte, notamment dans le cadre des transactions immobilières, afin de protéger les acquéreurs et de préserver l’environnement. Un diagnostic précis offre une vision claire de l’état de l’assainissement, sécurise les transactions et prévient de potentiels litiges après la vente d’un bien.

La qualité d’un diagnostic assainissement repose sur la compétence des professionnels qui l’effectuent et sur une méthodologie rigoureuse. L’inspection visuelle, les tests d’écoulement, l’analyse des dispositifs de traitement et la vérification de la séparation des eaux pluviales et usées constituent les principales composantes de cette évaluation technique. Dans un contexte où les normes environnementales se renforcent continuellement, comprendre les différentes étapes de ce diagnostic devient essentiel pour tout propriétaire ou futur acquéreur d’un bien immobilier.

Le cadre légal du diagnostic assainissement en france

Le cadre juridique entourant le diagnostic assainissement en France s’est considérablement renforcé ces dernières années, avec l’adoption de plusieurs textes législatifs majeurs. Cette évolution témoigne d’une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sanitaires liés à la gestion des eaux usées. La loi sur l’eau de 1992, complétée par celle de 2006, a posé les fondements de la réglementation actuelle, tandis que la loi ALUR de 2014 a renforcé les obligations en matière de diagnostic lors des transactions immobilières.

Réglementation nationale pour l’assainissement collectif et non collectif

La réglementation française distingue deux types de systèmes d’assainissement : collectif et non collectif. Pour l’ assainissement individuel (ou non collectif), l’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de contrôle des installations. Ce texte précise les critères d’évaluation de la conformité et les délais de mise aux normes. Pour l’assainissement collectif, c’est principalement le Code de la santé publique qui fixe les règles, notamment l’obligation de raccordement au réseau public lorsqu’il existe.

Ces dispositions réglementaires visent à garantir que les installations d’assainissement ne portent pas atteinte à la santé publique ni à l’environnement. Elles s’inscrivent dans une démarche plus large de protection des ressources en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, conformément aux directives européennes en la matière.

La réglementation en matière d’assainissement poursuit un double objectif : protéger la santé publique en évitant tout contact direct avec des eaux usées non traitées et préserver les ressources hydriques en limitant la pollution des sols et des nappes phréatiques.

Obligations lors des transactions immobilières

Les transactions immobilières constituent un moment privilégié pour vérifier la conformité des installations d’assainissement. Depuis la loi ALUR, le vendeur d’un bien immobilier non raccordé au réseau public d’assainissement doit fournir à l’acquéreur un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif datant de moins de trois ans. Ce document fait partie intégrante du Dossier de Diagnostic Technique (DDT) qui accompagne toute vente immobilière.

Pour les biens raccordés au réseau collectif, la situation varie selon les communes. En effet, le maire peut prendre un arrêté municipal imposant le contrôle du raccordement au réseau public. Dans ce cas, le propriétaire vendeur doit fournir un diagnostic assainissement collectif. En Île-de-France, ce contrôle est systématiquement obligatoire , quelle que soit la commune.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques importantes pour le vendeur, qui peut voir sa responsabilité engagée pour vice caché si l’installation s’avère non conforme après la vente. Le notaire qui valide la transaction sans s’assurer de la présence de ce diagnostic peut également voir sa responsabilité professionnelle mise en cause.

Rôle des services publics d’assainissement collectif (SPAC) et non collectif (SPANC)

Les Services Publics d’Assainissement Collectif (SPAC) et Non Collectif (SPANC) jouent un rôle central dans le contrôle des installations d’assainissement. Ces services, gérés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, sont chargés de vérifier la conformité des installations et d’accompagner les usagers dans leur mise aux normes.

Le SPANC assure plusieurs types de contrôles pour les installations d’assainissement non collectif :

- Le contrôle de conception et d’exécution pour les installations neuves ou réhabilitées

- Le diagnostic initial pour les installations existantes

- Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

- Le contrôle dans le cadre des ventes immobilières

Pour l’assainissement collectif, le SPAC vérifie principalement le bon raccordement des habitations au réseau public, ainsi que la séparation effective des eaux usées et des eaux pluviales. Ces services peuvent également proposer un accompagnement technique aux usagers pour la mise en conformité de leurs installations.

Sanctions et conséquences en cas de non-conformité

La non-conformité d’une installation d’assainissement peut entraîner diverses sanctions, dont la nature et la sévérité varient selon la gravité des manquements constatés. Pour l’assainissement non collectif, le Code de la santé publique prévoit que le propriétaire peut être mis en demeure de réaliser les travaux de mise aux normes dans un délai déterminé, généralement compris entre quatre ans pour les installations présentant un risque avéré pour la santé ou l’environnement, et un an en cas de vente du bien.

En cas de non-respect de cette mise en demeure, le propriétaire s’expose à une pénalité financière pouvant atteindre 1 300 euros. Dans certains cas, la collectivité peut même se substituer au propriétaire défaillant pour réaliser les travaux à ses frais. Pour l’assainissement collectif, le non-raccordement au réseau public existant peut être sanctionné par une somme équivalente à la redevance assainissement, majorée jusqu’à 100%.

Au-delà des sanctions administratives, les conséquences d’une installation non conforme peuvent être nombreuses : pollution des sols et des eaux, nuisances olfactives, risques sanitaires pour les occupants et le voisinage. Sur le plan immobilier, une non-conformité peut significativement dévaluer un bien et compliquer sa vente.

Préparation et déroulement du diagnostic assainissement

Une bonne préparation est essentielle pour assurer l’efficacité du diagnostic assainissement. Avant la visite du professionnel, plusieurs démarches préalables permettent d’optimiser le déroulement de l’inspection et de faciliter l’accès aux différents éléments du système. Cette phase préparatoire contribue à la qualité du diagnostic et à la pertinence des conclusions qui en découlent.

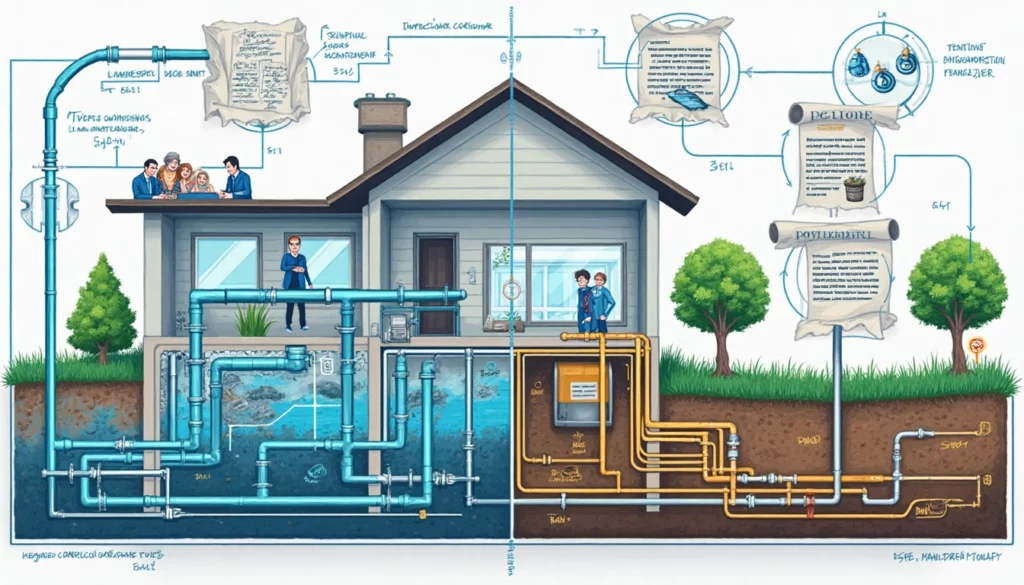

Documents et informations à rassembler avant l’inspection

La collecte d’informations préalables constitue une étape cruciale pour orienter efficacement le travail du diagnostiqueur. Avant sa visite, il est recommandé de rassembler l’ensemble des documents relatifs à l’installation d’assainissement. Ces documents permettent de comprendre l’historique du système, ses caractéristiques techniques et les éventuelles interventions dont il a fait l’objet par le passé.

Plans d’installation et documents administratifs nécessaires

Plusieurs documents s’avèrent particulièrement utiles pour préparer le diagnostic :

- Les plans d’architecte montrant l’implantation des canalisations et des dispositifs d’assainissement

- L’attestation de raccordement au réseau collectif, le cas échéant

- Les factures de vidange pour les installations équipées d’un système de prétraitement

- Le dossier technique de l’installation (fiches techniques des équipements, guides d’utilisation)

- Les résultats des précédents contrôles ou diagnostics

Ces documents fournissent des informations précieuses sur la configuration du système d’assainissement et permettent au diagnostiqueur d’anticiper certains points à vérifier. L’absence de ces documents ne compromet pas la réalisation du diagnostic, mais peut rendre l’inspection plus complexe et chronophage.

Préparation des accès aux différents points de contrôle

Pour faciliter le travail du diagnostiqueur, il est essentiel de dégager les accès aux différents points de contrôle du système d’assainissement. Cela implique notamment de :

Nettoyer les zones d’accès aux installations, comme la toiture, les chéneaux et les regards de collecte des eaux pluviales et usées. Cette précaution permet de minimiser les anomalies lors de l’inspection et de faciliter l’identification d’éventuels dysfonctionnements. Il convient également de s’assurer que les accès aux combles, caves et greniers sont dégagés, car ces espaces peuvent abriter des éléments importants du système d’assainissement.

Si l’électricité ou l’eau sont coupées dans le bien à diagnostiquer, il est important d’en informer le diagnostiqueur à l’avance. Ces informations lui permettront d’adapter son intervention et, si nécessaire, de prévoir le matériel adéquat pour réaliser certains tests spécifiques.

Déroulement de la visite du diagnostiqueur

La visite du diagnostiqueur se déroule généralement en plusieurs phases, permettant une évaluation complète et méthodique de l’installation d’assainissement. Sa présence sur site est l’occasion d’examiner concrètement l’état et le fonctionnement du système, au-delà des informations documentaires préalablement recueillies.

La première phase consiste en une inspection visuelle de l’ensemble des éléments accessibles de l’installation. Le diagnostiqueur examine les regards de collecte pour les eaux pluviales et usées, la toiture, les systèmes de prétraitement le cas échéant, et les points de raccordement au réseau public pour l’assainissement collectif. Cette observation permet d’évaluer l’état général du système et de repérer d’éventuelles anomalies apparentes.

Ensuite, le professionnel procède à différents tests pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Ces tests peuvent inclure des essais d’écoulement, l’utilisation de colorants pour suivre le parcours des effluents, ou encore l’inspection des canalisations à l’aide de caméras spécifiques. L’objectif est d’identifier d’éventuels dysfonctionnements non décelables lors de la simple inspection visuelle.

Un diagnostic assainissement rigoureux nécessite une approche systématique et méthodique. Chaque élément du système doit être inspecté individuellement, puis évalué dans sa relation avec l’ensemble du dispositif pour garantir une analyse complète et pertinente.

Tests et vérifications effectués sur les installations

Les tests et vérifications réalisés lors du diagnostic assainissement varient selon le type d’installation et les spécificités locales. Ils visent à évaluer l’efficacité du système dans son ensemble et à identifier les éventuels points de non-conformité ou de dysfonctionnement.

Contrôle des raccordements et de la séparation des eaux

L’un des aspects fondamentaux du diagnostic assainissement concerne la vérification de la séparation effective des eaux pluviales et des eaux usées. Cette séparation est particulièrement cruciale pour les installations raccordées au réseau collectif, car le mélange de ces eaux peut perturber le fonctionnement des stations d’épuration et générer des pollutions.

Pour vérifier cette séparation, le diagnostiqueur peut utiliser différentes méthodes :

- L’utilisation de colorants versés dans les différents points d’évacuation pour suivre le parcours des effluents

- Le test à la fumée, qui consiste à introduire de la fumée dans les canalisations pour détecter d’éventuelles connections illicites

- L’inspection visuelle des regards de collecte pour vérifier la destination des différents flux d’eau

Ces vérifications permettent de s’assurer que les eaux pluviales ne sont pas dirigées vers le système de traitement des eaux usées, et inversement, que les eaux usées ne contaminent pas les réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Inspection de l’état des canalisations et équipements

L’état des canalisations et des équipements constitue un élément déterminant pour le bon fonctionnement du système d’assainissement. Le diagnostiqueur vérifie notamment :

L’étanchéité des conduites, pour prévenir les infiltrations ou les fuites qui pourraient polluer le sol ou les nappes phréatiques. Il examine également la pente et le diamètre des canalisations, qui doivent être adaptés pour assurer un écoulement optimal des effluents. La présence et le bon fonctionnement des dispositifs anti-retour font également partie des points de contrôle, car ils empêchent le reflux des eaux usées vers l’habitation.

Pour les systèmes équipés de dispositifs de prétraitement (fosses septiques, bacs dégraisseurs), le diagnostiqueur vérifie leur dimensionnement par rapport à la capacité d’accueil de l’habitation, leur étanchéité et leur niveau de remplissage. Cette évaluation permet de déterminer si une vidange est nécessaire et si le dispositif remplit correctement sa fonction de décantation et de liquéfaction des matières organiques.

Spécificités

Spécificités du diagnostic pour l’assainissement collectif

Le diagnostic des installations raccordées au réseau collectif présente des particularités qui nécessitent une attention spécifique. Cette évaluation vise principalement à garantir la conformité du raccordement au réseau public et le bon acheminement des effluents vers la station d’épuration communale.

Contrôle du raccordement au réseau public d’égouts

Le contrôle du raccordement constitue l’élément central du diagnostic en assainissement collectif. Le diagnostiqueur vérifie la qualité et la conformité de la connexion entre les canalisations privées et le réseau public. Cette inspection permet de s’assurer que le branchement respecte les prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement local.

L’examen porte notamment sur la présence et l’état du regard de branchement, point de jonction entre le domaine privé et public. Ce regard doit être accessible, étanche et correctement dimensionné pour permettre les interventions d’entretien et de contrôle.

Vérification de la conformité des branchements

La conformité des branchements s’évalue selon plusieurs critères techniques précis. Le diagnostiqueur examine la pente des canalisations, qui doit être suffisante pour assurer un écoulement gravitaire optimal (généralement entre 2 et 4%). Il vérifie également le diamètre des conduites, habituellement compris entre 125 et 160 mm pour une habitation individuelle.

L’étanchéité des raccordements fait l’objet d’une attention particulière, car toute fuite peut entraîner des infiltrations dommageables pour les sols et les fondations. Les tests de mise en charge ou l’utilisation de caméras permettent de détecter d’éventuelles défaillances.

Détection des dysfonctionnements courants

Les dysfonctionnements les plus fréquemment rencontrés lors des diagnostics incluent les contre-pentes, les racines infiltrées dans les canalisations, les affaissements de conduites et les connexions défectueuses. Le diagnostiqueur recherche également les signes de corrosion, particulièrement présents dans les regards en béton exposés aux gaz d’égout.

Un point critique concerne souvent les mauvais raccordements, comme le déversement d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées ou inversement. Ces erreurs de branchement peuvent perturber significativement le fonctionnement de la station d’épuration.

Délais et modalités de mise en conformité

En cas de non-conformité constatée, le propriétaire dispose généralement d’un délai réglementaire pour réaliser les travaux de mise aux normes. Ce délai varie selon la gravité des désordres constatés, allant de quelques mois à deux ans maximum. Pour les cas présentant un risque sanitaire immédiat, la mise en conformité peut être exigée sans délai.

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels qualifiés et faire l’objet d’une validation par le service d’assainissement de la collectivité. Un contre-visite permet de vérifier la bonne exécution des modifications demandées.

Particularités du diagnostic pour l’assainissement non collectif

Évaluation des systèmes de prétraitement (fosses septiques, bacs dégraisseurs)

L’évaluation des dispositifs de prétraitement constitue une étape cruciale du diagnostic en assainissement non collectif. Le diagnostiqueur vérifie le dimensionnement de la fosse septique, qui doit être adapté au nombre d’usagers de l’habitation. Un volume minimal de 3000 litres est généralement requis pour une maison de 4-5 pièces principales.

L’inspection porte également sur l’état général des ouvrages, leur accessibilité et leur ventilation. Le contrôle du niveau des boues permet d’évaluer la nécessité d’une vidange, obligatoire lorsque le volume de boues atteint 50% du volume utile de la fosse.

Contrôle des dispositifs d’épandage ou de filtration

Les systèmes d’épandage ou de filtration font l’objet d’une attention particulière lors du diagnostic. Le professionnel examine la surface disponible, la nature du sol et la répartition des effluents dans le système de traitement. La présence de zones saturées, de stagnation d’eau ou de végétation caractéristique peut révéler un dysfonctionnement du système.

L’inspection inclut la vérification des regards de répartition et de bouclage, essentiels pour assurer une distribution homogène des effluents dans les drains d’épandage. Le bon écoulement et l’absence de colmatage sont également contrôlés.

Analyse des micro-stations d’épuration et filtres compacts

Pour les installations plus récentes équipées de micro-stations d’épuration ou de filtres compacts, le diagnostic porte sur des points spécifiques comme le bon fonctionnement des équipements électromécaniques, l’état des supports de filtration et l’efficacité du traitement. Le contrôle du tableau électrique et des alarmes fait partie intégrante de cette vérification.

Le diagnostiqueur examine également la qualité de l’entretien réalisé, notamment à travers le carnet d’entretien qui doit être régulièrement renseigné. La présence des contrats de maintenance obligatoires est vérifiée pour les installations comportant des équipements électromécaniques.

Fréquence des contrôles périodiques obligatoires

La périodicité des contrôles varie selon les communes mais ne peut excéder 10 ans, conformément à la réglementation nationale. Certaines collectivités imposent des contrôles plus fréquents, notamment dans les zones sensibles ou pour les installations présentant des risques particuliers.

Un contrôle anticipé peut être déclenché en cas de nuisances constatées ou sur demande du maire dans le cadre de son pouvoir de police. La vente d’un bien immobilier nécessite également un contrôle récent, datant de moins de trois ans.